自己理解のゴール:客観的な自己描写ができること

キャリアを考えるにはまずは「自己理解」が重要になります。「自己理解」とは自分の興味や関心、強みや弱みを洗い出すことです。「自己理解」には以下のような定義があります。

自分を描写する言葉や方法は、客観的でなければならない。客観的とは、自分を描写する言葉や内容が、他人にも自分と同じよに理解してもらえる性質を持っているということをいう。

「キャリアコンサルティング 理論と実践」より

要するに、自分にしか通じいない言葉や内容ではなく、他者にも理解してもらえる言葉や内容である必要があります。

具体的なシーンを考えてみましょう。

面接のときに口頭で説明ができ面接官に理解してもらえたり、職務経歴書のように一定の形式で書き出せて、かつそれを見た採用担当者が理解できる内容であることなどが当てはまりますね。

進めやすい環境

自己理解を進めるということは自分自身の深堀りをしていくことになります。つまり、自分の興味や関心、強みや弱みを洗い出すことです。これらを行う環境は「自分一人で進める」、「他者に協力してもらう」の大きく二つに分けることができます。

はじめ方はそれぞれの環境や事情によると思いますが、冒頭に述べたように自己理解のゴールは「客観的な自己描写」になります。

このため、最終的には他者に協力してもらう必要があります。つまり、どこかのタイミングで他者に「私とは」を説明する機会を作りましょう。

自分一人で進める

メリット

「自分一人で進める」方法は、なんといっても手っ取り早く進められますね。自分の都合さえ良ければいつでもどこでもできます。やり方によっては通勤電車の中や、何かの待ち時間など、ほんの15分程度あればできると思います。

デメリット

自分自身を深堀りしていくなかで過去の記憶にとらわれてしまったり、過去の記憶から感情が湧き出てしまいなかなか進まなくなることがあります。このような状態になるとなかなか自己理解が進まなくなったり、同じ思考のループから抜け出せなくなったりします。僕自身もそういうことは沢山ありました。

また、自分の先入観や固定観念を枠を超えた深堀りが難しかったり、自分では当たり前なことや得意なことは、自分の強みとして認識しにくいです。

他者に協力してもらう

メリット

自分の先入観や固定観念の枠にはまらない質問をしてもらえたり、自分では気が付かない強みを見つけてもらえます。また協力者がキャリアコンサルタントやキャリアカウンセラーであれば、より専門的なアドバイスをもらうことができます。

デメリット

他者の都合にもよるためいつでもどこでもというわけにはいかないです。また、専門的なスキルを持ったキャリアコンサルタントなどの相談の場合は有料な場合もあります。家族や友人に気軽に相談することも1つの方法ではありますが、専門的な知識やスキルがない場合、適切なアドバイスではないことも多いですし、時には感情の衝突も起こりえますね。(だって、人間だもの)

自己理解を進める/深めるためのツールの紹介

自己理解を進める/一定の深堀りの結果を出せるツールをいくつか紹介します。これらは「自分一人で進める」、「他者に協力してもらう」のいずれの場合でも利用できます。

これらのツールを使うことで一定の自分の棚卸しができたり、診断結果から新たな自分を発見することができます。

ライフマップ

<目的>

出来事と心の浮き沈みを可視化することで自身の価値観を知ることです。またどのような経験/出来事の積み重ねをさかのぼることで原体験を探りあて自分を深く理解する

<作成方法>

心に残る出来事を列挙しその時々のモチベーショングラフをマッピングしていきます。出来事は過去だけでなく、未来の出来事(いつまでにこうなりたい)も書いていきます。過去分の出来事についてはその時の心の浮き沈みをプロット(点)を書いていきます。その後、各点を線で結んでいきます。この時、各点の高さ/低さをどのくらいの時間を過ごしたか、どのように遷移したかも表現するとよいです。そのため曲線で描かれることが多いです。

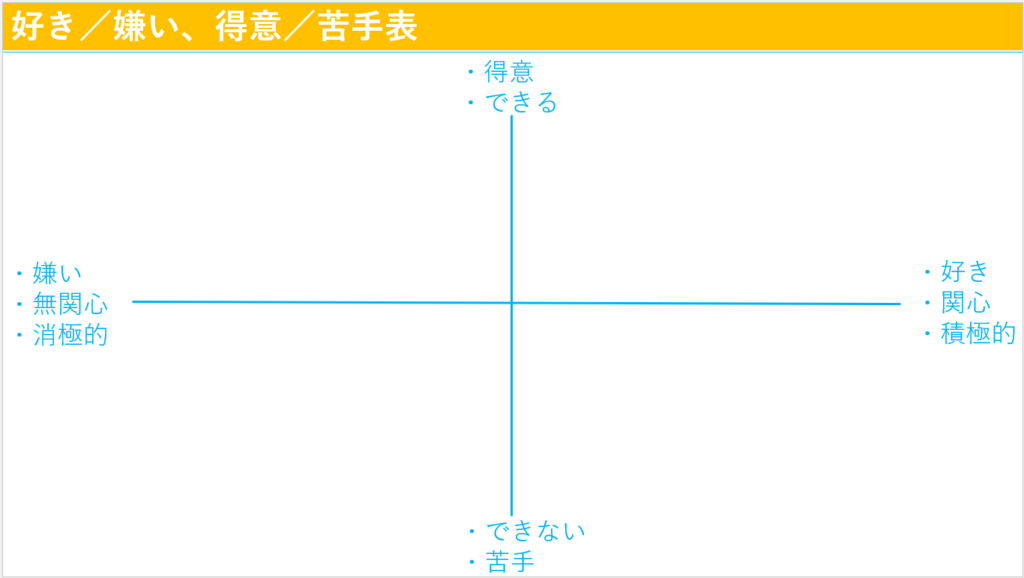

4象限で書き出し(好き/嫌い、得意/苦手)

<目的>

キャリア形成を持続できそうな経験、分野を洗い出して自分の傾向を分析できます。また、キャリアの可能性が増えそうなチャレンジする価値のある経験を見つけることです。

<作成方法>

A4の紙を四つにおって、折り目に沿って線を引いて紙を四等分にします。十字に引かれた縦の線の上方に「得意/できる」、下方に「苦手/できない」、横の線の左端に「嫌い」、右端に「好き」と書きます。

こうすると四等分されたの紙の内、左上は「嫌いだけど得意/できること」、左下は「嫌いで、苦手/できないこと」、右上は「好きで得意/できること」、右下は「好きだけど苦手/できないこと」に分かれます。

この4つの領域に自分の経験したことを書き出していきます。経験量の多少にかかわらず書き出しますが、経験のないことは書き出しません。

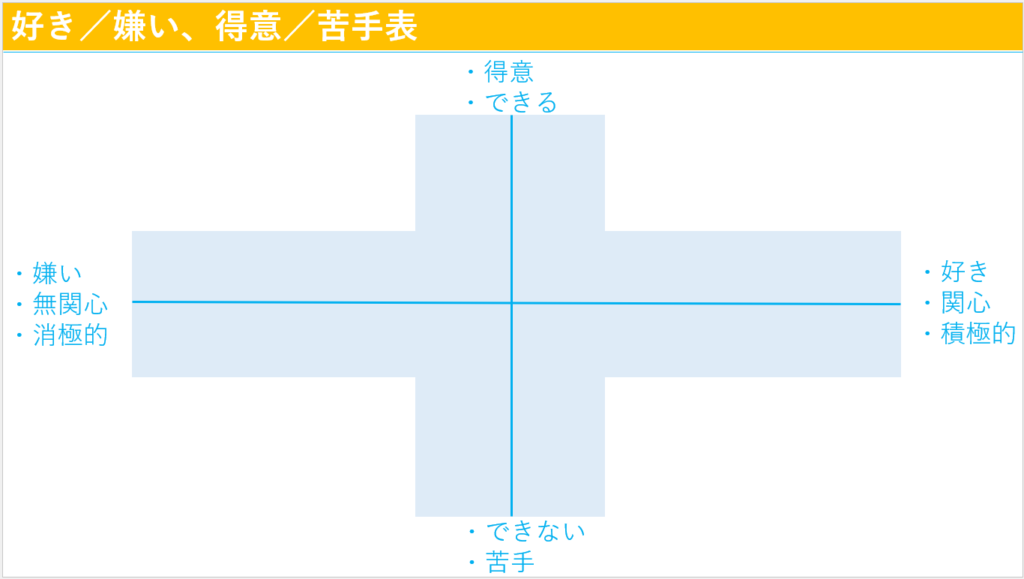

書き出すときに悩むのは「好きでも嫌いでもないけど、率先してやらない」ことや、「得意というほどでもないけど、できないこともない」のような「グレーゾーン」ですね。この場合、縦横の十字線にそれぞれ幅を作ります。

ここをグレーゾーンにして、言い切れない経験をこの中に放り込んでいきます。

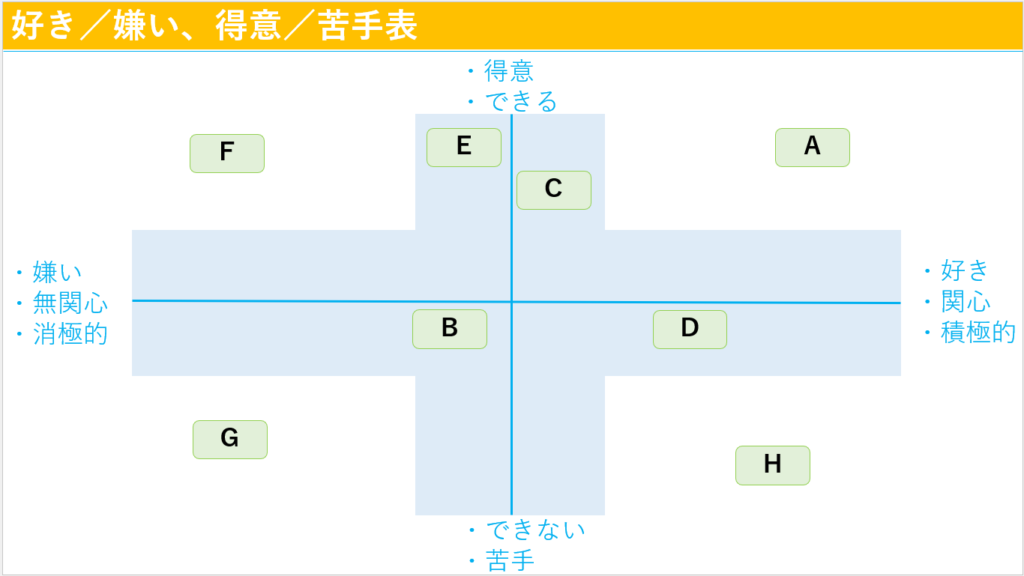

経験を書き出し終わったあとちょっと振り返ってみるとよいことは、グレーゾーンの扱いです。4つの領域の右上の「好きで得意/できること」が増えるとハッピーなわけです。その中でも、上のほうにあるものは「得意な経験=キャリアが積みやすい/伸ばしやすい経験」になります。下図でいうと「A」、「C」が該当します。

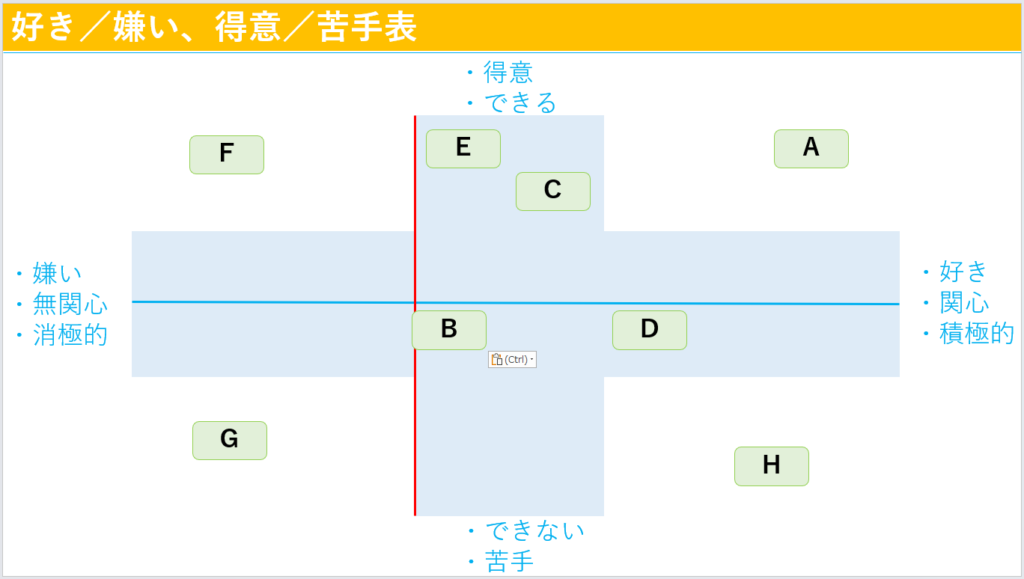

十字線の縦の線をグレーゾーンギリギリまで左に移動します。

そうすると「E」が右上の領域「好きで得意/できること」に含まれました。しかも、このケースでは元々あった「C」よりも得意であり「A」と同等な経験のようです。

つまり「E」についてはチャレンジする価値があり、それによりキャリアの可能性が増えることになります。

自己診断ツール

マイジョブ・カード (厚生労働省)

<目的>

目標の1つに「ジョブ・カード」の作成があります。「ジョブ・カード」とは自分の経験・スキルの棚卸し行い、今後のキャリアプランを作成していきます。その際の自己分析、自己理解を進めるための診断ツールとなります。

<特徴>

興味診断、スキルチェック、価値判断など複数のツールが無料で利用できます。設問数は多くなく5分程度で完了できて簡単である半面、診断結果もそれほど深くない印象です。

僕自身の使ってみた所感は、直接的だったり具体的な設問が多いため診断結果から考察が広がりにくい、深まりにくい印象があります。これは最終的にはなんらかの職業に就きキャリア形成を持続させるための示唆やインプットになることが目的のためではないかとおもいます。

ただ「ジョブ・カード」の作成や、キャリアコンサルタントとの面談のための準備としては有意義と思います。「この診断ツールを利用済み」ということで会話が進みやすいと思います。

<その他>

余談ですが、キャリアコンサルタントの面談はお勧めします。僕自身、受けたことがありますが、こちらが言語化しきれないことについても汲み取り言語化してくれます。また「ジョブ・カード」の作成も、転職する/しない関係なく自己理解の助けになります。

BIG5-BASIC(無料版)

<目的>

自分で診断する場合は自己理解を深めること、他者を診断する場合は対象者をストレス状態や適性を把握することが目的のようです。あくまで検査対象となる個人を診断するツールと思います。

<特徴>

創造性、外向性、勤勉性、情動性、協調性の5つの要素について2軸で傾向分析します。また交流力、調和力、適応力、精神力、想像力、ストレス、ストレス耐性についてどのような傾向にあるかを分析してコメントしてくれます。

テストの信頼性についても分析してくれます。サイト上では「嘘を見抜く」という表現をしていますが、問いに対して素直に回答できているかどうかも診断してくれます。なので「いいことばかり書いてあるなー」と思っても、テストの信頼性の結果として「結果が高く評価されている可能性があります」と教えてくれます。

ただ、サマリー結果が少し辛辣です(笑。僕の場合「えんがくさんは人に横柄な性格で、楽観的な人です。」と出ました(笑。

ちなみに有料版があり、より詳しい診断ができます。

16タイプの性格診断(16Personalities)(無料版)

<目的>

診断の結果から自己理解/対人関係/キャリアの適性/チームワークなど深める/改善することに役立てられるように作られているようです。

<特徴>

心理的な傾向を、①エネルギーの方向(内向型/外向型)、②ものの見方(感覚型/直観型)、③判断(思考型/感情型)、④外界との接し方(判断型/知覚型)の4つ観点から分析します。また、自己理解にとどまらず、実践的なツールにして、そのため組織開発/チームビルディングに役立てるため、メンバー構成を分析する方法もサイト内に準備されています。

この性格診断ツールはSNSで拡散されていた時期もあり、知っている方もいるかと思います。

こちらも有料版があります。

ツールを活用:オススメな順番

僕なりにこれらのツールを使ってみた経験から、以下のような順番に使うと進めやすかったり、新しい気づきが得やすかったりすると思います。

- ライフマップ(出来事のみ)

- 4象限で書き出し(好き/嫌い、得意/苦手)

- ライフマップ(モチベーショングラフ)

ライフマップ(モチベーショングラフ)を最後にしている理由は、他の2つに比べて割と時間がかかる印象があります。他の二つは割と事実ベースで進めやすいのですが、感情に焦点をあてるためと思います。

自己診断ツールは、上記3つのツールと並行して使ってみても良いと思います。

まとめ:自己理解からすべてが始まる

いかがでしたか?

「自己理解」から始まり「自己理解」に終わるともいえるくらい、「自己理解」は重要です。また、これは生きている中で悩んだり、壁にでぶち当たったり、岐路に立たされた時に何度でも行っていくものでもあると思います。自分なりの方法を見つけていくことで、自分らしいキャリアを柔軟に見直し続けられると思います。

人生で一番長く付き合っていくのは他でもない自分自身です。みなさん、それぞれの自己理解のやり方が見つかる一助となれば嬉しいです。

コメント